新聞動態

NEWS

我國建成全球最大生態環境質量監測網

發布時間:

2025-03-29 21:19

來源:

人民日報

生態環境監測是生態環境保護的基礎,是生態文明建設的重要支撐。我國建成覆蓋大氣、地表水、地下水、土壤、噪聲、海洋、生態等要素,布局合理、功能完善、全球規模最大的生態環境質量監測網絡,把生態系統原真性、完整性最好的區域守護起來,以更加智慧的生態環境監測守護好祖國的綠水青山。

在生態環境部3月26日舉行的新聞發布會上,生態環境部生態環境監測司司長蔣火華介紹,我國建成覆蓋大氣、地表水、地下水、土壤、噪聲、海洋、生態等要素,布局合理、功能完善、全球規模最大的生態環境質量監測網絡,能夠以真實、準確、全面的監測數據,“數”說各美其美、美美與共的美麗中國新畫卷。

健全天空地海一體化監測網絡

現代化監測體系建設是一項系統工程。其中,健全天空地海一體化監測網絡是最基礎、最首要的一項任務。“布設在人民群眾身邊的一個個監測站點,就像一雙雙‘眼睛’,全天候不間斷地捕捉身邊的美景、感受環境質量的變化、發現突出的環境問題。”蔣火華說。

2024年以來,生態環境部按照天空地海一體化要求,前瞻性謀劃“十五五”國家環境空氣、地表水、地下水、海洋等監測網絡布局,“十五五”期間,將以更加科學、高效、一體化的網絡,更好支撐美麗中國建設。更加全面反映生態環境質量。空氣方面,在新的城市建成區增設空氣質量監測點位,確保城市發展到哪里,空氣監測就覆蓋到哪里;地表水方面,在三江源等源頭區增設地表水監測斷面,拍好從源頭到入海口的大江大河“全身照”,全面部署水生生物指標等的監測評價,更綜合反映水環境、水生態狀況;海洋方面,在美麗海灣單元、南海區域等增設海洋監測點位,更好滿足海洋生態環境保護新的要求。

更加有力支撐精準科學治污。“精準科學治污的前提,就是要科學區分自然因素和人為活動對生態環境質量的影響,把注意力聚焦到人為活動造成的環境污染上來。”蔣火華說,“十五五”期間,將對一些受自然本底因素影響大、周邊人類活動少的斷面,優化布局和規范監測評價方式。比如,近年來大量越冬候鳥棲息在鄱陽湖南磯山,鳥糞導致總磷濃度升高,就是典型的自然因素對環境質量產生的影響。更加聚焦群眾身邊的環境問題。“在做好大江大河水質監測的同時,更加注重向群眾身邊的中小水體延伸。”蔣火華說,“十五五”期間將新增170余條群眾身邊的支流小河監測,讓公眾對監測數據更加可感可及。地下水方面,將堅持問題導向,圍繞“一區兩場”,即化工園區、垃圾填埋場和危險廢物處置場強化監測。

初步構建形成“生態質量綜合監測站+樣地”的生態質量監測網

長期以來,與相對完善的環境質量監測網絡相比,生態質量監測網絡的建設一直處在探索階段,是生態環境監測的一個短板、弱項。

蔣火華介紹,“十四五”以來,生態環境部印發《區域生態質量評價辦法(試行)》,聯合中國科學院制定實施《全國生態質量監督監測工作方案(2023—2025年)》,推動我國生態質量監測網絡建設按下“快進鍵”,已初步構建形成“生態質量綜合監測站+樣地”的生態質量監測網。綜合監測站在全國生態質量監督監測與評價工作中發揮“控制性”作用,把生態系統原真性、完整性最好的區域守護起來。

生態環境部加強與中國科學院、相關高等院校和科研院所等合作,已經開展了兩批次遴選,建立起171個生態質量綜合監測站。“目前正在開展第三批遴選,屆時預計全國生態質量綜合站的數量將會達到200個左右。”蔣火華說,將全面覆蓋31個省份和新疆生產建設兵團,以及生態保護監管重點區域、國家重點生態功能區、國家公園等重點區域。生態質量監測樣地是生態質量監測網絡的核心載體,承擔著類似地表水斷面、環境空氣監測點位的功能定位。

蔣火華介紹,生態環境部門采用網格法在全國共布設1.64萬個樣地,涵蓋森林、草地、濕地、荒漠、城鄉、農田、水體和海洋八大生態系統類型,基本實現縣級行政單元全覆蓋。生態質量監測樣地以生物多樣性為主要監測對象,是反映生物多樣性保護成效的“晴雨表”。蔣火華表示,生態環境部將抓緊組織完成第三批綜合站申報與遴選,基本建成由200余個綜合站和1.64萬個監測樣地組成的國家生態質量監測網絡,讓生態保護修復“看得見療效”,實現“在這里,看見美麗中國”。

推進生態環境監測數智化轉型

“生態環境監測科技含量高、數據資源多,對人工智能應用有著迫切的業務需求,也能夠為人工智能部署落地提供廣闊的應用場景。”蔣火華介紹,在空氣和地表水監測方面,通過開展國控站點數智化改造,讓自動監測實現“無人運維”,現場運維頻次和單次運維耗時降低70%以上;讓手工監測實現“智能采樣+智能分析”,在采樣上,采用無人機等開展無人采樣,在分析上,分區域建設全自動無人化“黑燈實驗室”,集中承擔水質樣品分析任務,采樣耗時、人員投入和運輸成本節約50%以上。

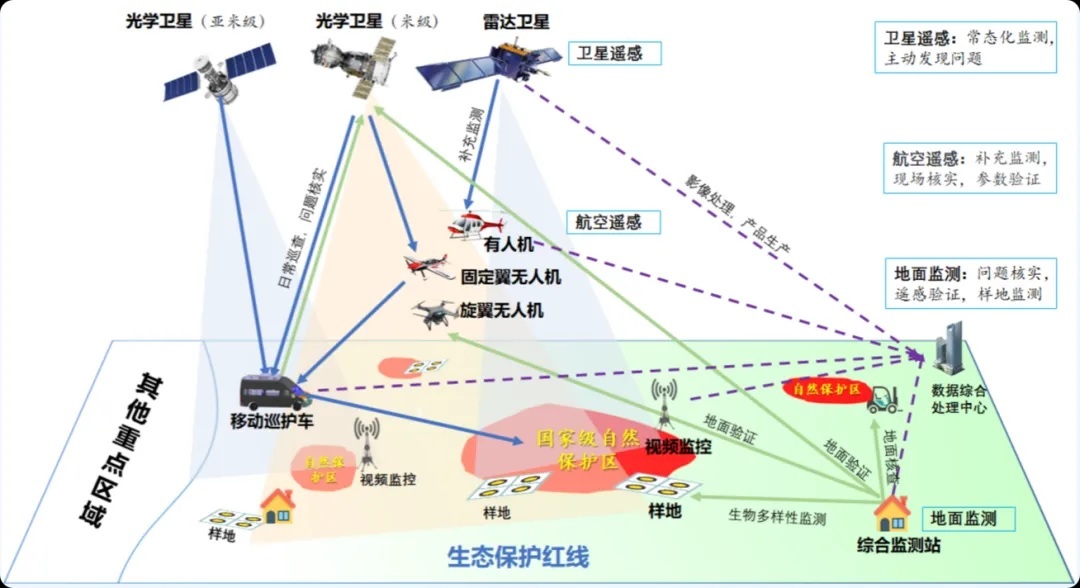

生態環境部等部門近日聯合印發意見,提出圍繞環境監測等領域研發一批環保機器人、遠程運維裝備,加快虛擬現實、數字孿生等先進技術推廣應用。“我們將積極推進新技術在生態環境監測中的應用,以更加智慧的生態環境監測守護好祖國的綠水青山。”蔣火華說,衛星遙感在大尺度、遠距離、非接觸的生態環境監測等方面具有獨特顯著優勢。近年來特別是“十四五”以來,生態環境部衛星遙感監測能力顯著提升,目前已擁有環境和大氣兩個系列共7顆在軌衛星,初步構建起多星聯動的短周期、高覆蓋、高分辨率的生態環境衛星遙感監測體系。

蔣火華表示,以衛星、無人機等為代表的遙感手段,將在生態環境保護中發揮越來越重要的作用。下一步,生態環境部將全面提升衛星遙感監測能力,進一步發揮好遙感技術的獨特優勢,積極探索與人工智能大模型的聯動應用,讓衛星遙感的“天眼”越來越清晰,視野越來越宏大,助力美麗中國建設。

相關新聞

為深入貫徹黨的二十屆三中全會精神和中共中央、國務院印發的《關于全面推進美麗中國建設的意見》部署,認真落實生態環境部《關于加快建立現代化生態環境監測體系的實施意見》有關要求,生態環境部印發了《國家生態環境監測網絡數智化轉型方案》,進一步提升技術裝備數智化能力,推進建成新一代國家生態環境監測網絡(以下簡稱國家網),引領生態環境監測高質量發展。

2024年,北京市生態環境執法以生態環境質量持續改善為核心目標,圍繞美麗北京建設,嚴守底線,聚焦重點領域和突出問題,堅持嚴格規范執法;優化服務,聚焦優化營商環境,堅持包容審慎監管,以有力度的執法和有溫度的服務,助力打好污染防治攻堅戰,以生態環境“執法藍”全力守護“生態綠”。

生態環境部黨組書記孫金龍發文闡述加快建設人與自然和諧共生的美麗中國理念

生態環境部黨組書記孫金龍在學習時報發表署名文章,題為《加快建設人與自然和諧共生的美麗中國》,協同推進降碳減污擴綠增長,是推動綠色低碳發展的集中體現與實踐要求。生態環境系統應貫徹落實習近平總書記講話精神,以培育綠色生產力為突破、深化改革為動力,促進綠色轉型,加快建設美麗中國。

1-2月北京市PM2.5累計濃度26.8微克/立方米 創歷史同期最低。

2025年1-2月,北京市PM2.5累計濃度為26.8微克/立方米,同比下降29.5%,創歷史同期最低。全市優良天數為54天,比率達到91.5%。