新聞動態

NEWS

環保科普 | “水體殺手”水華的成因和危害

發布時間:

2024-09-08 15:44

來源:

十堰生態環境

水華又稱藻華,發生在海洋中則被稱為“赤潮”,是由于水體中氮磷含量過高導致藻類突然性過度增殖的一種自然現象,同時也是一種二次污染。

水華涉及到的藻類有藍藻、綠藻、硅藻等,通常水的顏色呈現出綠色或藍色。溫度在20℃以上、水體pH值偏高、光照度強且時間久的條件下,藻類迅速繁殖,形成水華。也有部分的水華現象是由浮游動物——腰鞭毛蟲引起的。

淡水藻類的大部分門類都有形成有害水華的種類,包括屬于真核藻類的綠藻、甲藻、隱金藻等,以及屬于原核生物的藍藻。這些藻類有些產生異味物質,有的產生毒素,但是藍藻水華的發生范圍最廣、危害最大,對人類健康的危害也最為嚴重。

淡水中的藍藻“水華”造成的最大危害是通過產生異味物質和藍藻毒素影響飲用水源和水產品安全。

特別是藍藻的次生代謝產物——微囊藻毒素能損害肝臟,具有促癌效應,直接威脅人類的健康和生存,另外還影響湖泊透明度,導致白天溶解氧過飽和、晚間缺氧,對水生生物造成威脅。

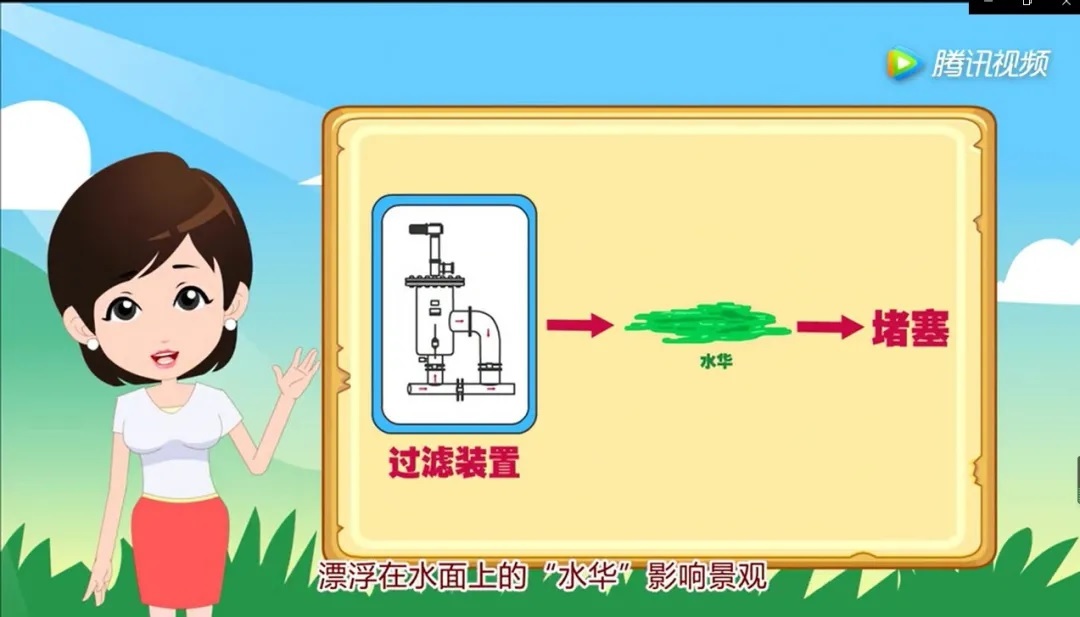

此外,自來水廠的過濾裝置被藻類“水華”填塞、漂浮在水面上的“水華”影響美觀并有難聞的臭味。

知多一點·水華

水華成因

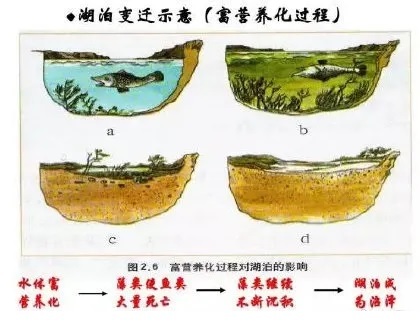

富營養化是水體發生水華的物質基礎和首要條件,水域中氮磷等營養鹽類、鐵錳等微量元素及有機化合物的含量增加能夠促進水華現象生物的大量繁殖。

水文氣象和水體理化因子的變化是水華現象發生的重要原因。水的溫度是水華現象發生的重要環境因子,當水溫20—30℃時最適宜水華現象發生。另有監測資料表明,在水華現象發生時,水域多為干旱少雨,天氣悶熱,水溫偏高,風力較弱,或者潮流緩慢等水域環境。

3 自身污染

沿海地區的海水人工養殖種投餌量偏大,導致池內殘存餌料增多,嚴重污染養殖水質,這些養殖廢水每天排入水體,伴隨著大量氨氮、尿素、尿酸及其他形式的含氮化合物進入水體,加快了水體富營養化程度,增加了水華現象發生的頻率。

水華的危害

相關新聞

如何及時止損,防止生態環境損害的發生和擴大?密云區探索建立了預防性環保新模式:環保禁止令。也就是不用等訴訟程序走完,就立即責令行為人停止正在或即將實施的污染環境、破壞生態行為。過去兩年多,密云區已簽發三份禁止令,并在全國范圍內起到示范作用。

生態環境部黨組書記孫金龍在《人民日報》發表署名文章《深化生態文明體制改革》

生態環境部黨組書記孫金龍在《人民日報》發表署名文章《深化生態文明體制改革》,強調要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平生態文明思想為指導,準確把握新時代新征程深化生態文明體制改革的重大意義和目標任務,堅決抓好貫徹落實,全面推進美麗中國建設,加快推進人與自然和諧共生的現代化。

近日,生態環境部發布國家標準《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB 16889-2024),該標準自2024年9月1日起實施,自實施之日起,原2008版本的GB 16889將自動廢止。標志著這部歷經16年,緊隨行業發展變化而修訂的重要標準規范,將以新的面貌繼續指導行業。今天看看這個標準具體都有哪些變化?

從長江之畔到青藏高原,從天山腳下到東海之濱,黨的十八大以來,習近平總書記的生態考察足跡遍及大江南北,“綠水青山就是金山銀山”的理念傳遍神州大地。青山行不盡,綠水去何長,行走在山水草木之間,探尋生態治理之道。

生態環境部日前發布《國家污染防治技術指導目錄(2024 年,限制類和淘汰類)》(征求意見稿)。? ? ? 生態環境部決定將原《國家先進污染防治技術目錄》,調整為《國家污染防治技術指導目錄》(以下簡稱《目錄》),按年度、分領域發布鼓勵類、限制類和淘汰類污染防治技術。?圍繞大氣污染防治、噪聲與振動控制領域,今年9月,將發布限制類和淘汰類《目錄》,目前,正在面向40家單位、行業協會、高校、企業等對《目錄》公開征求意見。共有20項技術,其中限制類7項,淘汰類13項,涉及除塵、脫硫脫硝、VOCs治理等大氣污染防治細分領域。